北京市优秀毕业生、北京大学优秀毕业生、十佳团支书、连续三年获评北京大学三好学生、学院团委学生副书记、班级团支书、北大新青年主编……四年本科时光如同一个维度渐趋多元的棱镜福牛财经,在切磋琢磨中呈映出丰盈的面向。此刻,经历了求索、迷茫与豁朗,罗方妤仍在坚持追问、追寻关于“看见”的意义。

今天,让我们一起走进新闻与传播学院2021级本科生罗方妤的故事,共同叩问那些关于理想、意义与成长的命题。

序

高中时,罗方妤便确定了新闻与传播的专业方向,“作为一个传播者,可以将自己的声音、看见的东西传递给更多人。当时觉得如果能用这样一份力量去改变什么,那真的太棒了”。

本科四年,这份初心与愿景经历过月迷津渡的时刻,但在不断开拓、积累与沉淀的过程中,罗方妤以自己的方式交出了一份优秀的答卷,为之重新赋予意义与方向。

做学术,“然后呢?"

抓住纲领与脉络,是罗方妤在课程学习中最关注的内容。

将上课内容转化为一份清晰详实、融入自己思辨的有效复习材料,罗方妤在本科四年的学习过程中一以贯之,“我很关注课堂上的内容,撰写笔记的时候也会按自己的逻辑去分析和理解老师的观点”。上课时,如果有感到疑惑或不太赞同的内容,罗方妤便将“一闪而过”的想法及时作标注,在课间或officehour与老师进行交流,“这样做是想把整个课程内容的逻辑串起来。可能有时对细节的把握没那么详尽,但一定要把老师授课的逻辑、内容安排的理念搞清楚”。

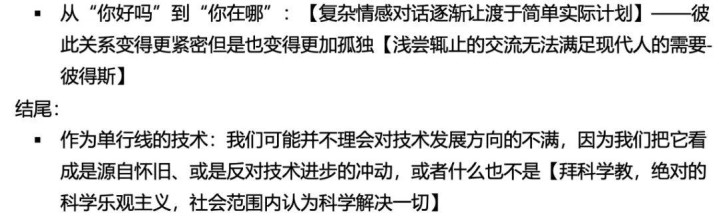

《群体性孤独》的读书笔记

与此同时,课堂上提及的著作与文献大多也列在了罗方妤的书单里。“我其实特别喜欢写读书报告。它既能满足我看书的需求,又能完成一门作业,简直是双赢。”课堂学习的模式同样应用于读书的过程中。第一遍精读时,罗方妤着重梳理作者的写作思路,理解其章节安排的内在联系与逻辑构建,随时摘取有意思、有启发的段落,“旁边会写一些评论,包括我的想法和认同点,再用自己的话重新把作者观点说一遍”。

在持续、大量的理论学习过程中,罗方妤逐渐建立起一套学术思想体系,阅读时“看到某位思想家的影子”的时刻愈来愈多。在构建自己的知识谱系过程中,如果发现某位学者的思想观点在学术史中呈现出连贯性,或发现各理论之间的历史渊源与传承关系时,罗方妤都会“觉得很兴奋”。

基于精读时厘清的脉络,罗方妤会进一步就作者的主要观点进行论述,从逻辑架构、论据使用、论证模式、观点回应等方面条分缕析,并结合现实社会中所看见、观察到的现象加以延伸、拓展。经过系统深入的阅读过程与自我反馈,罗方妤这时才会开始动笔写读书报告。

但这一套环环相扣的专业学习的流程,罗方妤并非一开始便建立起来。

那是一个暮春下午,罗方妤结束与本科导师的交流后,返回宿舍进行复盘时对大一学年作的总结。在办公室与导师聊论文设想时,她并未料及会收到“你书还是看的太少了”的评价,对彼时的她而言,这无疑是一个巨大的冲击。但也正是这句颇为犀利直接的评价,让罗方妤真正沉下心来,开始思考专业学习、学术研究的标准与内蕴。

本科期间田野实践合照

与多个专业的老师进行交流的过程中,罗方妤也开拓了更多维的学术视野。在上王维佳老师的《新闻理论》课程时,她沉浸于老师所建构起的多元丰富的思辨体系当中,经常就自己的理解、疑惑与老师课下作探讨。“(王维佳老师)对我的鼓励性特别大,让我对专业研究更有动力;同时也让我更好地理解一个学者是如何思考的”。而与社会学系王迪老师的交流,则让罗方妤对学术研究与落地成文的具体过程有了更明晰的认识。在《中国社会》课程上,王迪老师一步步拆解、分析学术案例,对学术研究流程进行详尽细致的讲解,通过课上、课下的学习交流,罗方妤对如何做研究、怎样做好研究逐渐建立起了方法论框架。

但在罗方妤看来,王迪老师对自己最大的启发可以用三个字概括:然后呢。这个问题贯穿于学术研究的全过程当中,一方面要对研究内容持续性地产生疑惑,把既有材料挖深挖精,另一方面则要对研究问题不断进行反思,“针对已经提出的问题再提出问题”。

本科四年的学业中福牛财经,罗方妤对专业学习、学术研究的认识与实践不断深化、拓展。在保持专业成绩与综合成绩均位于年级前10%,并获得国奖在内的多项奖学金之余,第四届北京国际公益广告大会创意征集大赛中,她与小组成员的参赛作品《勿以爱,来伤害》获评“优秀类”;在校挑战杯赛事中获得“五四青年科学奖”二等奖;聚焦“数字劳工”社会现象进行本科生科研;担任《创意传播管理》等课程的助教……在宏观与细微相融的专业学习、平面与立体结合的理论实操中,罗方妤在尝试与试错间不断探索,构筑起丰稔、扎实的学术认知与基础。

多元视角中的“看见”

新传专业与“看见”之间的关系,是罗方妤自高中时便开始思考的问题。

高三时课业紧张,罗方妤却从不愿局限于课本、习题框定的一方天地,“就像生态系统一样,如果里面物种单一,你的生态链容易断裂。但如果物种多元,你的生态系统就会更加稳定、强大”。而看书,便是彼时她扩充自己“生活副本”的重要方式。透过各式书籍与杂志,罗方妤看见当下生活之外的世界。与之相伴,一种更多维的“看见”亦成为她认知、体验生活的重要途径。

大二时,罗方妤担任学院团委青年志愿者协会秘书长,“青协提供了很大的自由空间,让我能去做我想做的事情”。其中,新一代“南门照相馆”是她参与着手打造、推进的重要品牌活动,并在持续实践的过程中赋予其更丰富的意蕴。从校内到校外、从师生到村民,在罗方妤与众多同学的共同努力和推动下,这项以镜头为媒介、以影像为载体的志愿活动不断走向更广阔的城镇乡野。

在浙江舟山、湖北鄂州,罗方妤分别作为领队和助教带领思政实践团在当地进行调研。短暂几天的紧凑行程中,她与当地居民反复对接、沟通,协助组织实践团成员负责照相馆工作的各项事宜,为岛上和村里的居民拍摄肖像照,就地举办“人物影像展”,许多从未照过相的老人因之拥有了第一张肖像照,“(南门照相馆)让我从一个观察者,或者单纯参观的外来者,逐渐变成一个愿意‘介入’和参与的实践者”。

湖北鄂州实践时,罗方妤与当地村民聊天

在罗方妤看来,筹办“南门照相馆”具有多重意义。一方面,同学在亲身参与照相馆的实操过程中,需要发挥更自觉的主动性,“你要与拍摄对象交流,要让他放松,要去了解他”;另一方面,这种看似转瞬即逝的摄影工作实则传递了一种理念:“我们看见了你们”,并愿意、能够为你们做出一些真实可感的事情。在按下快门之余,同学与当地居民之间实现了连接,实现了从“看到”到“看见”的转变。

与此同时,新一代“南门照相馆”的相关资讯也获中国新闻发布、新华社、北大官网等平台报道,在共享与传播的过程中,这份行动理念正被传递给更多人。

在学业与学工之余,罗方妤也投身于各类志愿服务与社会实践当中,疫情防控、支教、献血活动、学校典礼等诸多场景中都有她的身影。在中国盲文图书馆参与引导志愿服务时,罗方妤起初只负责摄影记录工作,但在与盲人小朋友交流、互动的过程中,“你会丢掉既往的认知,他们不是某一个被定义的群体,只是或活泼或调皮或害羞的小孩”。在罗方妤看来,“志愿服务能够提供一个机会,让你跳脱出自己固有的稳定状态,去做不一样的事情。与不同的人接触,了解他们的状态和生活”。

担任毕业生典礼志愿者

在思政实践中,罗方妤也持续践履着对社会、时代与世界的“看见”过程。大一到大三期间的思政实践,从北京延庆、“一带一路”到江西井冈山,再到湖北鄂州与浙江舟山,在踏上四方调研的旅途中,罗方妤逐渐从参观者、参与者转变为策划者、领队人,肩上责任渐重的同时,也体悟了更深刻的实践意义。“(通过实践)能够进入一个我所不了解的地方,看到我们所处的社会和时代真实的模样,以及它们在不同的人眼中呈现出的模样,了解不同的人都有怎样的生活”,从‘思政’走向‘实践’,最后重归思政和实践相结合的状态。在此过程中,思政实践本身已成为“看见”社会与他者的动力。

建设一个“活泼泼”的团支部

作为团支书,理论与实践、看见与抵达的结合同样是罗方妤在团支部建设中的重要考量内容,“举办活动时,我会更多地设想如果我是团员,我希望团支书能给我带来什么。比如大一、大二时,我希望支部活动是活泼、有凝聚力的;大三、大四时,则更希望它能提供机会、能力和经验”。

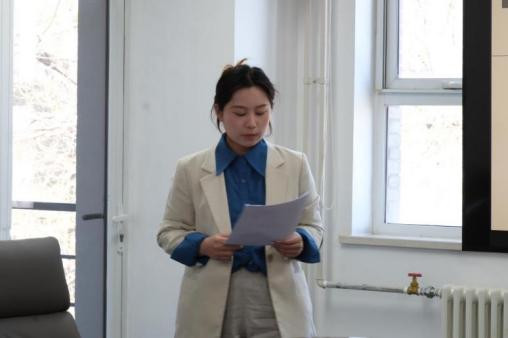

在学院作团支书工作述职报告

在秉持为同学服务的心态基础上,罗方妤一方面构建起“三学一体”多层次理论学习矩阵,开展30余次专题理论学习活动,夯实团员理论根基,厚植理想信念素养;另一方面则注重支部活动的创新性与灵活度,在把握主干脉络的基础上,着力举办活泼、有效、高抵达率的活动。在罗方妤参与主持举办的60余场支部活动中,其主旨内容既与时事思想紧密相关,又颇具专业特色与创新合作性,诸如红色主题桌游、冬奥精神分享会等,皆是如此。而在上述模式相对常规的活动之余,罗方妤更注重意义性在其中的实现与传递。

通过与四川大凉山的莫色小兰老师、湖南常德的郭爱桂老师建立联系,罗方妤以“理想信念”、“生涯规划”等为主题,联合新传22级本科生支部开展了两期“明信片漂流”活动,以纸笔为媒、以文字为介,支部成员与相隔千里的同学们建立起联结,“看见”彼此的心声与生活,“大家的参与度都很好,明信片上写的内容也很丰富,都很愿意写”。

团支部成员的手写明信片

2021-2022年度,新闻与传播学院2021级本科生支部被评为北京大学优秀团支部。作为支部的领头人,罗方妤反复提及对支部团员的感谢,“大家的交流都很真诚,有什么想法、观点、意见都会直接和你沟通,也很积极地参与到活动当中”。正是在严谨、务实与活泼并存的支部氛围中,在凝聚共进、互相支持的团务工作中,罗方妤与2021级本科支部团员一道,建设起信仰力、专业力、拼搏力、发展力共举的“四力”团支部,打造出一支具有深厚理论素养与实践能力的团员队伍。

做“学者、艺术家、战士和爱者”

自大一时加入新传排球队,罗方妤与新传排球共度了四年时光,从2022年北大杯季军到2023年新生杯五强,她或见证或参与了队伍在各类赛事中的精彩表现。而在赛场上传、发、接的密切配合之余,夜幕低垂时五四排球场上的训练、邱德拔体育馆明亮灯光下的比赛,一声声“好发”、“好传”与排球凌厉越过球网的瞬间,都让大一时孤身求学的罗方妤获得了归属感。

新传排球队合照

从专业学术到学生工作,从思政实践到志愿服务;从教室到球场,从燕园到社会,罗方妤始终以一种流动、自由、好奇的眼光看待自我与世界。从陈刚老师课程中的公益广告传播实践,到师曾志老师的艺术媒介美学课堂,再到自己亲身参与各类传播实践工作,与生活在别处的人们建立起联结,罗方妤始终在“看见”当中对话、探索、成长。

2025春季学期《创意传播管理》课程郑州线下活动合照

问及对未来自己的期许,罗方妤并未迟疑,“希望自己可以成为学者、艺术家、战士和爱者。”

‘学者’,指的是拥有开放、包容和愿意学习的态度,同时持续观察自我所处的世界;‘艺术家’,意味着一种不同的观点和视角,成为生活里的艺术家;‘战士’,则是始终保持一种向上的竞争状态,勇于面对冲突与挑战;而‘爱者’,葆有真诚、尊重、理解与共情。

这一切关于“看见”、关于意义与理想的探索与认知,在罗方妤看来,都最终归结于“爱”,正如她在学院毕业典礼的演讲中所说,“爱不是抽象的情感,而是具体的行动与参与”。

本科四年,燕园馈赠给我的最宝贵的礼物,大概就是让我保留了一份理想主义。

未来的日子里,罗方妤将继续在燕园读研。而在这条关于理想与意义的追寻、关于对话与看见的联结的道路上,她正在并仍将开拓着自己的方向。

来源|北京大学融媒体中心、北京大学新闻与传播学院、北京大学学生工作部

采写|张一涵

图片|受访者提供

排版|卫雅伦福牛财经

诚利和提示:文章来自网络,不代表本站观点。